◇LUXMAN SQ−301◇

古いプリメインアンプ

| ラックスの昭和42年頃の製品です。ラックスといえばオーディオ界の老舗ですね。他に福音電機(現パイオニア)、ビクターなどがありました。

ひょんなことから、このラックスのSQ−301というプリメインアンプが転がり込んできました。手を入れる予定は全くなかったのですが、なんといいましょうか、あのーそのーで、とりあえず音だけ出るようにしてみました。 転がり込んできた時はキズだらけで、サビもちょこちょことあちらこちら・・・。電源を入れるとヒューズが飛ぶという、どうしようもないようなアンプでした。 |

◇当時は高級?なLUXのアンプ◇

このデザインってず〜〜っと変わらないような?

| 眺めてみるとやっぱりラックスの風格です。ツマミ、スイッチ類はラックス独特の配置、シルバーマスクにウッドケースはいかにも高級そうな雰囲気が漂います。

聞いてみれば当時は高価で、とてもとても手の出せるようなアンプではなかったと聞きました。今のSQ-38uみたいなものかな?それともアキュフェーズみたいな??こんなのめっちゃ高いやん! まぁ、それはそれアンティークなアンプだし面白そうなので、片手間にごそごそとヒューズが飛ぶ原因を調べてみました。 |

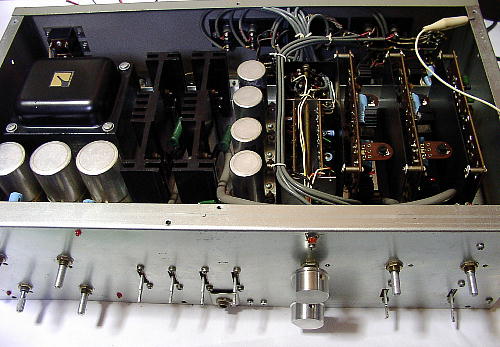

◇内部の様子◇

古いTrアンプの特徴で基盤がブロック別に配置されています。

| 古い真空管アンプではよく見かけましたが、これにもセレクターにTEAP HEADというポジションがありました。当然ですが、今の製品にはありません。

これはイコライザーの負帰還の定数を変えてあるだけですが、昔のレコーダーは再生アンプがなかったのかな?ってそういえば高級なオープンはメカとアンプが別々でしたね。それ用なのかな?庶民は普通は使わないポジションです。といっても当時、庶民はこんなアンプ買えません・・・・ |

◇リヤパネル◇

スピーカー端子が特殊です。

| 大きな穴はMCトランスを取り付けるところです。ちょっと使いにくいのがスピーカー端子です。これは、全部緩めて取り付け端子の穴にリード線を差し込み、ネジを締めればガッチリ固定できます。

しかし、穴が小さくて、今時のバナナ端子は使えません。面倒でも皮膜を取り除き、マニュアルどおりが無難です。端子間も狭いのでショートしないように注意も必要でしょう。マニュアルは持ってませんが・・・・ その他にダンピングの切換が付いてました。通電中に切り替えるとメインアンプとかスピーカが壊れるかも?そんな感じを受けました。 |

○サビサビ○

| リヤに付いているDIN端子はサビサビでした。おまけにレバーSWのシャフト部分もサビサビ・・・

年数は経っているとはいえちょっと酷い状態です。きっと壊れて物置にほったらかしになっていたのでしょう。 また、MCカートリッジ用の昇圧トランスを取り付ける端子、3D、センターウーファー用の出力端子もあり豪華版です。このMCトランスが付いていればなーって思いましたが、このトランスはもう手に入りません。 |

今は使わぬ?DIN端子 |

| ウッドケースも欠けやら擦り傷、小口の隙間広がりなど発生していました。これはこのままにしておこうと思いましたが、やっぱり可哀想なので、ちょちょいのちょいという感じで片手間に簡単に手を入れておきました。ものはついでと、錆びたDINなども磨いておきました。

さて、ヒューズが飛んでしまう症状ですが、原因はただひとつ!故障です。とういうだけではあんましーなので、簡単にいえば”電流の流れ過ぎ”ってことで・・・。これでも駄目??じゃあ下記へ続く・・・ |

◇悪い子ちゃん◇

他にもありましたが主な原因はパワTr(外国製)のリーク

| 調べてみると、どういう訳か右chと左chに使われているTrが違っていました。あくまで推測ですが、壊れて修理に出したときにメーカー側で各ユニットをすこんと交換したのではないかと考えます。

というのもこのアンプはボードを挿しくむだけの作りだし、ユニットを交換すれば簡単に直ります。メーカーでは当然ながら、コスト削減のために設計の見直し等をしますから使用する石も変わってくるのも当たり前です。 となれば、これは前期型と中期か後期のミックス・アンプってことになります。考えようによれば非常に珍品?なのではと・・・。でも聞いていた人は左右の違いに気がつかなかったのかな〜っていう疑問が残りました。音は左右で合成されるからよほどの人でないとわかんないのかもしれませんが・・・。 ともあれ原因はパワーTrのパンクでした。BENDIX社のB170008っていう長ったらしい番号の石。TONE−VRはセンターに導通無しという不良品でした。 |

◇珍しいトラブル◇

| 気に入らないのは左右違う石が付いていることで、これをどちらかに統一したいって思うのは私だけではなかろうと思います。

といったってCANタイプの古いもの、そう簡単に見つかるわけありません。と思っていました。しかし、規格表を眺めていると、現行品でも十分使えそうな石が随分ありそうです。 といっても形が違うので・・・あんましーです。古いアンプには古い石!と拘ってしまいます。個人的な性格なんでしょうが・・・。そんなのは蓋をすれば見えなくなるので関係のないことではありますが。 そんなんで、いつものごとく引き出しの中をごそごそ・・・・ |

あんよが切れていました |

| ガラクタ箱をかき混ぜてみれば、あれ?あるやん、中古だけど調べれば使えるようだしーってわけで、早速NECに統一しました。そしてPAは東芝で統一!

交換してー、一通りチェックしてー、電源ON!そしたら今度はヒューズが飛びません。そんでもってSPを取り付けて音出しです。おぉ出た出た!♪月がー出た出た、月がー出たぁ〜よいよいっと! あれ?う〜ん・・・?聞き入ると片Chの音が変!歪みというより音割れに近い感じです。変だな〜変だな〜と悩みもせず、ドライバー基盤を再点検。 するとやっぱりって感じー。Drv-Trのベースが途中で切れていました。つまり断線、Trの足が・・・まだ使えるので短足になりますが、もう一度取り付けて完了です。多分、湿気が原因かと・・・・?。 これは真空管のppアンプでいうとPA管を片方抜いたような音だったので、すぐにここだって判りました。名付けて私のようなアンプになりました。短足・・・・ |

◇音出し中◇

TrですがやっぱりLUX!!

| さてバイアス調整も終わり、聞き入ることしばし・・・・。う〜んTrといえどもやっぱしLUXです。部屋の隅々までLUXサウンドが流れ込み、隣から“うるさ〜い”って・・・

古いアンプのため、出力コンデンサーが使われていますが、それはそれ、気にする程のこともありません。柔らかく厚みがあり、ぐんぐん押してくる感じがすっごく良いのです。 このアンプはもしかしたらレコーディングのモニターアンプに最適かもしれません。CD盤でもマスターの悪いものならすぐに分かります。いいかえると凄く繊細なところまで増幅するって感じなのです。正直なところ、これには驚きました。 |

◇ドライバー基盤◇

コンデンサーが膨らんでいる?と思ったらこういう形のタイプみたい??

| 基盤を眺めるとコンデンサーが膨らんで見えます。もう駄目なのかなと他のコンデンサーを見てみると、おっきいのもちっこいのもみんな同じ格好なんです。

一見は駄目かと思いましたが、こういう形のコンデンサーだと思います。本来ならば思い切ってオーバーホールってことですが、数を見たらEQにTONEにもいっぱい付いていました。あまり多いので全数交換は面倒なことと、いろいろでー、やっぱしめんどーでー新しいオーナーにお任せーという結論に至りました。 簡単にいうと「手抜きー」というだけ。にゃはは・・・でも、いずれは交換した方が良いと思います。 |

◇シャシ裏◇

な〜んか懐かしい眺めのような・・・・・

| 以前Trアンプを作ろうとするとこのようにシャシ裏は、ほぼ空っぽでした。パワーICをボードに取り付けて組み立てるタイプだとこんな感じかな〜。なんとなく懐かしいような気がします。

球アンプに慣れている方だとこれではさみしく、面白くも何ともないところだと思います。 また、このアンプに採用されている切換SWは接触不良が発生しやすいようです。今まで見てきた古いLUXって大体は、ここのトラブルがありました。剥き出しの為、ホコリの悪戯もありますが、どうやらそれだけではなさそうです。 |

◇レバースイッチとセレクター◇

このレイアウトは良い雰囲気です。

| 前記でもいいましたが、使わないようなセレクターのポジションがあります。それにモードSWもまず使わないでしょう。

しかし、このツマミがあるからLUXの顔なのかもしれません。この後のモデルからでしょうか、独特のパイロットランプになったのは?あれも感じが良いと思います。 でも感じが良くてもこのレバーSWは古くなるとどうも調子が悪くなるみたいです。他に付いているTEAPモニターも同じです。とはいっても2度3度カシャカシャすれば接触不良は消えますが・・・でもまたなる。 |

◇記念撮影◇

簡単に再塗装

| 簡単といってもペーパーをかけて欠けたところは埋木などしてオイル仕上げです。小傷も消えてまぁまぁかな??? |

◇記念撮影Ⅱ◇

違う角度から

| いかにもLUXらしい風格が漂います。ウッドケースはやっぱりいいですね。

と、簡単にここまで手を入れて遠〜〜くヘ旅立ちました。開梱した時はきっとオイルのかほりが漂ったのではないかと思います?完全に消えるのは1ヶ月くらいかかるし・・・。知〜らないっと! |

<2010.10.16>