◆TRIOの4BAND通信型受信機の簡単整備◆

(前 章)

9R−42J(アマチュア無線用)

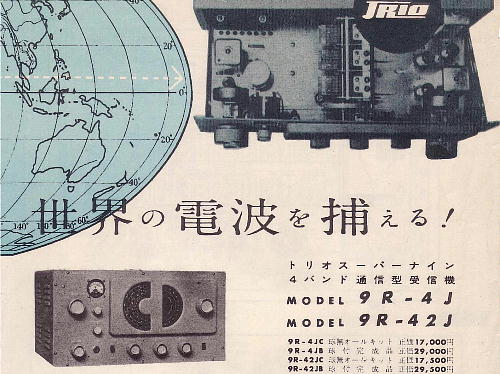

◇当時の店頭用広告から◇

OMさんからお送りいただきました。たぶん後期のもの?

| TRIOのとてもとても古い4BAND受信機を手にする機会がありました。調べてみると50年ほど前のものでしょうか、昭和30年初期頃に発売されたもののようです。GT管が1本と他はMT管で構成されています。届いたときはBFOの6AV6が付いていませんでした。意図的に挿してなかったように思います。付いていた球は、TENにマツダ、ナショナルといろいろです。

このシリーズは9R−4Jと9R−42Jがあり、球付き完成品と球なしキットの4タイプが販売されていたようです。下記タイプがありました。 (当時の店頭広告より抜粋) 9R− 4 JC 球なしオールキット 9R− 4 JB 球 付 き 完 成 品 9R−42JC 球なしオールキット 9R−42JB 球 付 き 完 成 品 9R-4Jは、オールバンドで9R-42Jは1.6〜3.5MHzが抜けています。手にしたのは、オールバンドではなく、まぬけな受信機、タイプ9R−42JCでした。 こうしてあるのはコンディションによるQSYを簡単に出来る為なのだそうです。なるほど!まぬけにも操作面優先という理由があったということです。いろいろ聞いて楽しむなら4Jの方がお勧めです。・・・といっても今更こんなラジオを手にしようとする方は、私みたいに物好きくらいしかいないと思いますが・・・ |

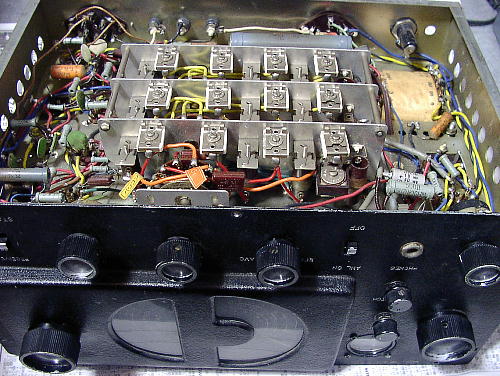

◇ブラックフェースの9R−42J◇

手にしたのはいつもながらのぼろ・・・黒くなっていた。

アマチュア向けの受信機ということもあり、当然の如く改造してある様子

| オリジナルは、深いグレーということです。広告を見ると飛びつきたいような価格ですが、昔のお値段でした。

整備にあたりスパーOMさんから、当時の広告など資料をお送りいただきました。そして、緑のセラミックコンデンサーまでお世話になりました。感謝申し上げます。この緑のセラミックコンデンサーはてっきりチタンコンデンサーと思っていました。 取りかかったのは、夏の暑い盛り、分解して錆取りそして全塗装と作業を進めます。今年は、また異常に暑くて長時間ハンダごてなど握れる状態ではありません。ということで超スローペース・・・。 |

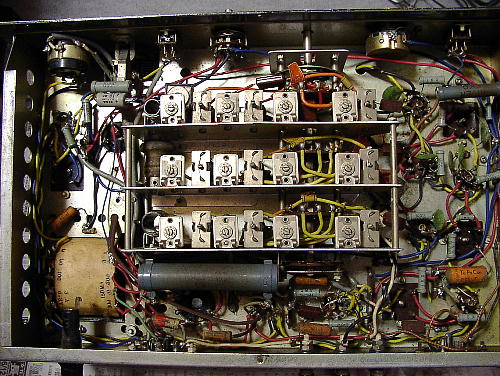

◇当初のシャーシ内部◇

焦げた抵抗が見えます。派手に焦げたものです。

4BANDコイルパックが目をひきます。

| 手にするのはいつもぼろっちいもの?理由は簡単、安価ですから、ビンボーだから・・・。今回は、パーツを今時のに全数交換しようかな〜と悩みました。とても・・・・

付いていた抵抗を見ると「SUZUKI」と印字されています。セラミックは「TAIYO」です。う〜ん?き〜めた!昭和30年前期の再現!気に入らないところは別として、限りなくほど遠くオリジナル風にと独断と偏見で進めました。 ばらしてパーツを調べてみると肝心のバリコンが!あちゃぁ〜〜。です。そして抵抗も3本焦げてます。SUZUKIペーパーコンはダメみたい・・・。 あれ?電源トランスの穴が、なんか変?あれ、あれ?なんで300V×2なの・・・うそ!オリジナルは200Vのはず。 |

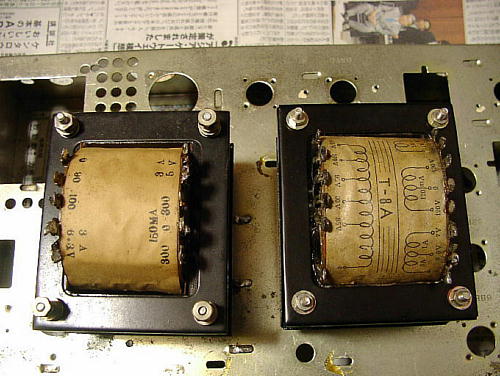

◇付いていたトランスと使用したトランス◇

どういう訳か300Vのトランスが・・・

| 理由は分かりませんが、電圧を高くすれば感度アップ・・・という迷信でもあったのかしらん?定数はそのままなので球がアップアップするだけじゃないのかな?抵抗が焦げているのもうなずけます。

OMさんのお話ですと、この受信機は、プレートとスクリーングリッドに等圧給電させるタイプで無闇に電源を改造するのは良くないようです。ということで電源トランスは、そのまま使うことが出来ないので一回りサイズの大きな190V×2というのを使うことにしました。120mAという大余裕であり、負荷をかけても199V取り出すことが出来ました。オリジナルに限りなく近い電圧です。 |

◇3連バリコン?ほんとは6連分あります。◇

アルプスの高級バリコンだそうです。でも壊れていました。

駄目かと思いましたが、なんとか修理しました。根性で・・・

| これもまた不思議です。どうしてこんなことするの〜?私にはちんぷんかんぷんです。ローターとステーターがシャコシャコ擦れます。曲がってます。リード線で固定してあります。固定ビスもなくなっています。ステーターがグラグラしてます。ここまで来ると何をしたかったのかという意図が判りません。

このくそ暑いのに、VCの修理には大きなハンダごてを使わなければなりません。バリコンの調整は、コンマ数mmの世界です。付け根が狂えば先端は長さ分こけますのでシビアな根気の要る暑い作業となります。 それでも数ピコの誤差でなんとか復活でしました。この作業は凄く疲れました。ステーターを固定する絶縁ワッシャーがなかったのでTrの白い絶縁ワッシャを加工して使いました。本当はベークのワッシャーです。オリジナルにほど遠く・・・・。 |

◇シャシとパネル◇

再塗装してみました。

電源トランスの穴をきれいにして、パネルも再塗装。文字が消えました。

コイルパックの取付完了、でもバリコンが先だそうです。やり直し!

| これくらいのラジオになると気軽にほいほいとは行きません。じっくり腰を据えて取りかかります。一番ややこしいところはコイルパックになっていますので配線さえ間違わなければ大丈夫のはず・・・。ピーひょろろはなんとか避けられると思います。 調整は4BANDもあるので大変です。古いし、前オーナーがいじくり回してある可能性が高いということです。 出力トランスも古い大きなLUXが取り付けられていました。オリジナルは、この出力トランスも外部です。トランスを背負ったスピーカーが付属していたのかな?ラジオとして使い易くするなら内蔵した方がベターです。その代わり取付場所に凄く悩みそうです。取付場所がないぞう〜!って・・・ |

◇オリジナルのCR◇

ペーパーコンデンサはNG、焦げた抵抗あり

先に取りつけてしまった箇所もありますので残った分

| 古い部品なので個々にチェックします。ペーパーコンデンサと焦げた抵抗以外はなんとか使えそうです。セラミックコンデンサは表示値とピッタリのものも何個かありました。抵抗は最大で12%の誤差、ピッタリのものは当然ありません。場所にもよりますが、1KΩが1.1Kとか0.9KΩでも支障なく使えます。中にはフィルターの代わりに使われる場合もあるそうです。バイアス電圧が大幅に狂わない限り多少のことは気にしません。

この部品を回路図に沿って確認してみたら緑のコンデンサーが3個不足していました。またまた???どこを省いたのでしょう?調べもせずに分解したので分かりません。調べる気も起きませんでしたが・・・。 焦げた抵抗は1KΩとメーター回路の50KΩ、それと平滑回路のドロップ抵抗でした。他は無事です。 |

◇主要部品を取り付けました。◇

レトロスタイルが蘇ってきました。

こうしてみるとブラックフェイスも渋かったな〜と・・・

後ろからです。シャシ後部の左の穴は余分な穴だと思います。

| 配置はコイルパック優先で、良いような悪いような?なんかしっくり来ません。ワイヤーも行ったり来たり凄いものがあります。

売りの文句は「どなたにも簡単に組み立てられる。」という製品です。組立説明書が一式あればそうかもしれません。あるのは回路図と見にくい実体配線図それと簡単な調整方法程度です。しかしそれはそれとして、回路図があればなんとでもなります。たぶん・・・。 |

◇部品磨き◇

レトロにはやっぱりオリジナルのツマミが似合います。

こういう小物は磨くのがとても大変です。

| 洗剤と歯ブラシを使っての戦いです。当時のアマチュアにとっては高級機の部類だったと思います。レトロを求めてひたすら頑張るしかありません。

このあたりまでやったら、バテバテだし、ハンダ付けは暑いし、外観を整えてお飾り用にして、おしまいということで・・・・メンドーだし、おわり。です。とりあえず・・・。 |

<2007.09.09>